陳智衡牧師 沙田堂、建道神學院副教授

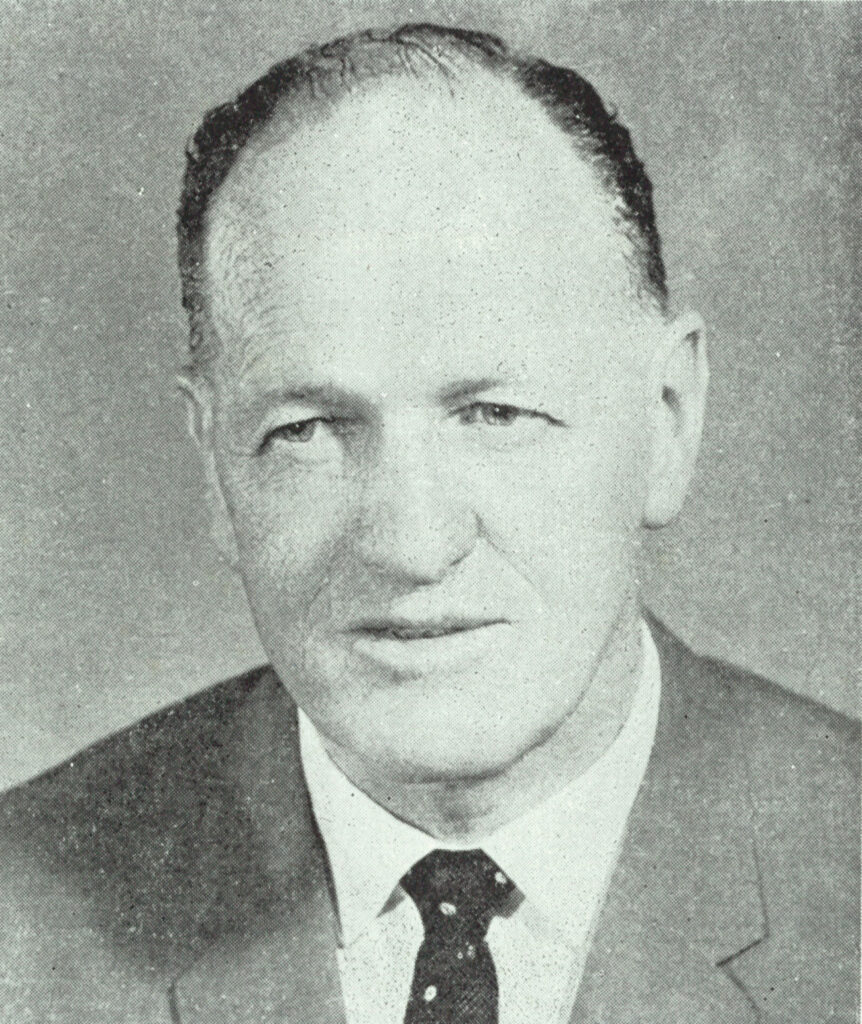

潘頓(Hedley Percival Bunton)於一九零六年一月十八日在澳洲出生,祖父、父親老潘頓(Rev. Alphonso Robert Bunton)都是公理宗牧師。潘頓於二十一歲時就進入狄榮尼特神學院(Melbourne College of Divinity)接受神學裝備,預備將來成為一位全時間的傳道者。潘頓於一九三二年以優異成績畢業,獲神學學位,那時他只是二十六歲。同年,他與同樣是牧師家庭長大的柏頓小姐(Peggy Paton)結婚。

潘頓於一九三二年神學畢業後,成功申請成為倫敦傳道會(London Missionary Society)差派海外的傳教士,同年十二月十二日被公理宗的聖米迦勒教會(St. Michael’s Church)按立為牧師聖職。潘頓按牧後翌日,夫婦二人立即啟程往中國宣教。他們兩人於一九三三年一月六日到香港後,隨即北上到廣州,並到西關倫敦傳道會辦公室報到。潘頓牧師到廣州後先學習粵語,同時在廣東協會萬善堂和惠愛堂參與服事,其間他的粵語因而越來越流利。

潘頓牧師於一九三六年組織佈道隊到廣東協會第四區會轄下的東莞石龍及博羅龍門一帶巡迴佈道,1 故此他與第四區會關係密切。潘頓牧師重視信徒的信仰品格,他曾提醒信徒易犯的驕傲時說:

1.個性:神賦人以個性,好的應該保存,但不好的應該丟棄。……我們人(一)要順服神。(二)要彼此順服,所以要隨時把那些叫自己驕傲的個性克勝和除掉。

2.假謙卑:有許多信徒對於心靈問題,只求消極的赦罪,如同那稅吏(路十八13)而未有積極達到聖徒的地位(林前一2;腓一1;西一2)。……有許多聖工我們應做而能做的,若推諉不做,那是假謙卑,易言之即是驕傲。

3.事工的比較:看自己的才幹比他人好,滿足自己的成就比他人強,那也是易犯的驕傲。

4.誇宗教經驗:例如誇耀自己的宗派或無宗派的宗派為最好,惟有順從自己的教義儀式纔能得救等,這也是易犯驕傲。神所要有非宗派或團體,那是要人的心合乎他的旨意(彌六8)。2

一九三七年七月七日,日本對中國開展全面侵略。當時潘頓牧師正參與中華基督教會全國總會在青島舉行的第四屆總議會,但突然的戰爭使會議提早結束。3 隨著戰爭不斷擴大,廣州於一九三八年十月淪陷。但潘頓牧師選擇留下,並協助國際紅十字會開設難民營的工作。一九三九年七月,潘頓牧師回國述職,翌年即重返廣州。但那時往廣州的交通受阻,故此潘頓牧師要到一九四一年一月才成功抵達廣州。4 同年十二月八日,日本發動太平洋戰爭,潘頓牧師即被日軍軟禁在家。5 一九四二年五月潘頓牧師被移送到上海,同年八月因戰俘交換緣故被釋放至東非洲,於十一月才回到澳洲。潘頓牧師回到家鄉後牧會三年,直到戰後於一九四六年二月才再次離開澳洲重返中國宣教。6

日本於一九四五年八月因戰敗而投降,第二次世界大戰隨之結束。潘頓牧師再次被差派到香港,並負責聖書公會和英華女學校復課的工作。7 潘頓牧師在香港的兩年間,他與張祝齡牧師(合一堂)、翁挺生牧師(公理堂)、何心如牧師(灣仔堂),以及鄭科林牧師(區幹牧)合作,讓香港的中華基督教會可以盡快復員。8 潘頓牧師表示,戰後很多非基督徒並不信任那些曾在日本人之下工作的人,甚至對他們進行批判。然而,潘頓牧師認同招觀海牧師所言,那些為了照顧孩子而選擇留下的教牧,他們來並承受日本所帶來的心理和肉體的艱苦。故此他們不應被視為叛徒,因只有那些違背神的人才是背叛者。對於廣東協會完全明白這些人的付出,潘頓牧師對這基督裡有堅固團契感到高興。9

到了一九四七年,潘頓牧師擔任中華基督教會廣東協會第四區會區幹牧,以協助第四區會的復員工作。此外,他亦成為廣東協會的執委行會、教務部、財政委員會委員。10隨著戰後國共內戰爆發,國民黨戰敗退守台灣,中華人民共和國於一九四九年成立。因著新政權的宗教政策所影響,中國教會的傳教環境亦改變,多個傳教機構差會最終決定撤離,而潘頓牧師亦被迫離開中國回自己國家澳洲去。

因著中國政權易轉,香港的中華基督教會與中國內地教會失去聯絡,故此於一九五四年決定由「第六區會」改組為「香港區會」。由本來四級制變成兩級制,改組賦予香港區會有廣東協會和全國總會的權力。曾任廣東協會總幹事的汪彼得牧師之後離開廣州到香港後,他即被邀聘成為首任香港區會總幹事。因著大量難民湧入香港,汪牧師認為當時社會上有很多失學孩童,他們應該有接受教育的機會,故此汪牧師就開始推動興建學校,發展教育的計劃,這就成為中華基督教會香港區會後來以「透過學校,傳道服務」的重要方向。

因著當時負責香港區會學校的校監新西蘭傳教士鄭信榮牧師(Rev. E. G. Jansen)退休回國,故此汪彼得牧師立即邀請潘頓牧師再次到香港,擔任香港區會的總校監一職,並於一九五九年開始履新。11潘頓牧師再次到香港後,他首要工作就是重建新界的五間舊小學,這些學校分佈在元朗、青山、荃灣、大埔和大嶼山的大澳。12此外,他亦與汪彼得牧師一起到當時港英政府的教育署表達中華基督教會有意協助政府辦學的意思,這個意願表達即得到政府的嘉許與支持。之後,潘頓牧師立即開展龐大的中華基督教會香港區會建校計劃,他在任的十多年間建立二十多間學校,其中包括:

1961年:基真小學、基聖小學、全完第三小學

1963年:何福堂中學、基協實用中學

1964年:基華小學

1965年:基智中學、基法小學

1966年:銘賢書院、基秀小學、基錫小學

1967年:公理書院、銘基書院

1968年:基慈小學

1969年:基新中學、全完中學、基蔭小學、協和小學

1970年:協和書院、基灣小學

1971年:基全小學

1972年:扶輪中學、何福堂小學

1973年:真光女書院、基浩小學、基恒小學13

因著學校的開展,教會就自然會出現。潘頓牧師認定中華基督教會的辦學是全人教育,為香港培育下一代成為公民,而聖經教導是教育不可或缺的部分。潘頓牧師指出:

「本會之教育政策,首推負起謀求本港市民福利之本份責任。吾人深信:作為一個教會,本會之責任乃為服務全體市民,而非僅服務基督徒或慕道者而已。尤有進者,吾人之服務必須出自對人之愛心,滿足他人之需要,而絕不附帶任何其他隱秘之動機。

⋯⋯是故本會藉聖經課所傳授者,較諸其他任何科目,尤為重要。知識若無道德為輔,最易被利用以腐化及荼毒社會與人類。……是故本會學校之責任,不僅為教育學生之頭腦,抑亦教育學生之心靈;卑莘莘學子,於長成之後,不論在個人之生活中,或作為公民而參與社會生活,皆能擇善棄惡。……故本會之目的不僅為培育良好之學生,抑亦在於培養良好之公民。

本會作為一個基督教團體,在上帝名下,更有責任向舉凡在本會關注下之學童介紹作為道路、真理、生命之耶穌基督。……此即必須認識自己──認識自己之感覺、動機、志向、與本性。亦即學習認識吾人與上帝之關係,此種關係乃上帝著其聖子耶穌基督所期望於吾人者。又此即學習認識吾人與周遭眾人之關係──與家人、朋友、及各式人等之關係。亦即學習認識各種民族與各個國家;認上帝之本意如何欲使天下成為一家──成為天父之家庭。」14

潘頓牧師又強調:「宗教只可體會,而不可以言傳。倘教授聖經者不能實行所教,則所授之聖經課充其量亦僅為一種會考科目而已,不能更有其他價值。吾人固願本會所有教師──不論是否基督徒──皆能視學生為重要之個人,需要教師之了解與關懷;但吾人更感到:基督徒教師對此常有特殊之責任。基督徒教師著其為人及教學之水準,藉其盡忠與奉獻之精神,足以創造一種氣氛,使基督教學校得以進行最佳之工作,而導致學生知所遵循,以不自私之態度,善用所學之知識,以謀求香港之幸福,乃至世界之幸福」。15

潘頓牧師在華宣教數十年,經歷過相當困難的時間,後來到香港協助汪彼得牧師推動建校及推動教育服務。香港區會成為基督宗教三大辦學團體之一,培育一代又一代的孩童,潘頓牧師對這的貢獻極大。潘頓牧師於一九七三年退休回故土澳洲,最終一九九七年十月二十三日在澳洲悉尼安息主懷,息了地上勞苦,享齡九十一歲。16

- 〈恭賀中華基督教會香港區會前任總校監潘頓牧師八秩大壽誌慶〉《會訊》第345期(1986年2月15日),頁14-15。

- 潘頓:〈幾種易犯的驕傲〉《佈道雜誌》第10卷第2期(1937年2月),頁27。

- 潘頓:〈中華基督教會七十週年回顧〉,《中華基督教會創會七十週年》(香港:中華基督教會香港區會,1988),頁14-15。

- 〈恭賀中華基督教會香港區會前任總校監潘頓牧師八秩大壽誌慶〉,同上。

- Hedley Bunton, The Sydney Morning Herald, (7 November, 1997), p.31.

- Hedley P. Bunton, “A missionary Returns”, Information Service: Five Year Review (1941-1946), No.3 (July 1946), p.15-17.

- 〈恭賀中華基督教會香港區會前任總校監潘頓牧師八秩大壽誌慶〉,同上。

- 潘頓:〈中華基督教會七十週年回顧〉,同上。

- Hedley P. Bunton, “A missionary Returns”, ibid.

- 〈本會職員〉《中華基督教會廣東協會三十周年紀念專刊》(1948年7月4日至14日),頁59-61。

- 〈恭賀中華基督教會香港區會前任總校監潘頓牧師八秩大壽誌慶〉,同上。

- 潘頓:〈中華基督教會七十週年回顧〉,同上。

- 〈恭賀中華基督教會香港區會前任總校監潘頓牧師八秩大壽誌慶〉,同上。

- 潘頓:〈本會教育政策與基督化教育〉《會訊》158期(1970年7月1日),頁6。

- 同上。

- Hedley Bunton, The Sydney Morning Herald, ibid.